解读劳动司解(二)第19条:“全民缴纳社保”说法的误读

发布日期:2025-08-27

作者: 杨傲霜

一、背景与事实核查:“全民强制缴纳社保”的说法是误读

最高人民法院发布的《解释(二)》将于 2025年9月1日实施。其中第19条明确规定:劳动者与单位约定或承诺不缴社保的行为无效,用人单位若未依法缴纳社保,劳动者可依《劳动合同法》第38条要求解除劳动合同并获得经济补偿。

自媒体部分标题如“全民交社保”“强制实施”等实际上是在吸引眼球。这些表述极易引发公众误解,认为政策"从未强制,到现在才强制"。事实上,这不是新增法,而是重申现有《劳动法》和《社会保险法》中强制缴纳社保的规定,并统一司法实践中的裁判标准。

二、核心法律依据

《劳动争议司法解释(二)》第十九条(2025-09-01施行): 用人单位与劳动者约定或者劳动者向用人单位承诺无需缴纳社会保险费的,人民法院应当认定该约定或者承诺无效。

用人单位未依法缴纳社会保险费,劳动者根据《劳动合同法》第三十八条第一款第三项规定请求解除劳动合同、由用人单位支付经济补偿的,人民法院依法予以支持。

有前款规定情形,用人单位依法补缴社会保险费后,请求劳动者返还已支付的社会保险费补偿的,人民法院依法予以支持。

这段明确从三个方面确认了“任何形式上约定不缴社保都是无效的”,并进一步界定了劳动者的权利以及用人单位的相应责任与补救方式。

《社会保险法》第四条(基本原则):国家建立社会保险制度,用人单位与个人依法参加社会保险并缴费;

第十条(基本养老保险):职工应当参加基本养老保险,由用人单位和职工共同缴纳;

第十二条(基本医疗保险):职工应当参加基本医疗保险,由用人单位和职工共同缴纳;

工伤、失业、生育保险由法律另行规定,通常以单位缴费为主进入统筹基金。

三、典型案例

案例一:劳动者主张解除合同并要求经济补偿

案情:某制造企业与员工约定员工自愿放弃社保缴纳,以换取更高现金工资。离职后,员工以“未缴社保”为由诉至法院。

法院判决:依据《劳动合同法》第三十八条,认定放弃协议无效,判令企业支付经济补偿并补缴社保。

点评:签署放弃协议不影响劳动者权益,企业规避行为将面临补缴和赔偿的双重责任。

案例二:地方差异的统一

案情:司法解释出台前,不同地区对“不缴社保协议”的效力裁判不一。

变化:司法解释(二)统一了全国裁判口径,明确任何形式的“放弃”均无效,避免了同案不同判。

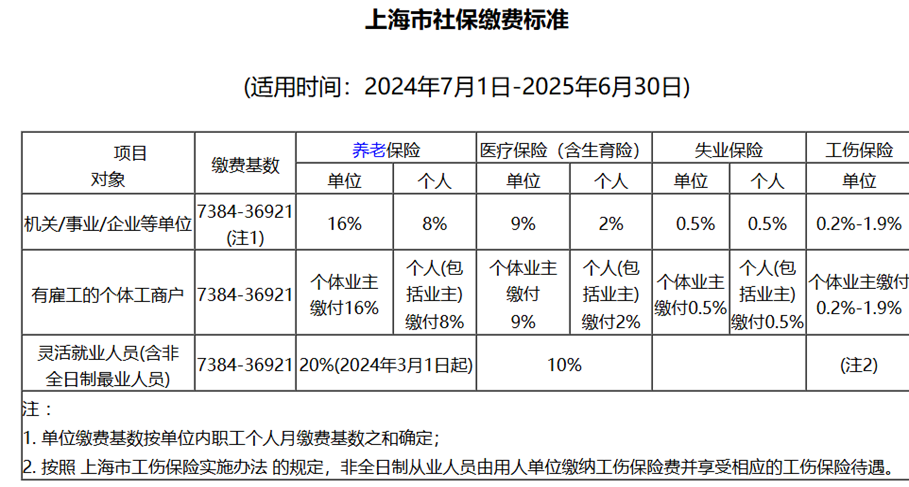

四、社保组成与统筹层级(附图)

基本结构:单位缴费:统筹基金;个人缴费:个人账户/个人承担部分。统筹层级以省级/地市级为主,养老设中央调剂金做省际平衡。

以北京与上海为例,参考社保组成与缴纳比例:

(图片来源:政府网站)

五、不愿意参保原因

1)低收入人群缴费比例高:薪酬收入本就紧张,而一线城市社保最低缴费基数普遍高于实际工资水平。例如,北京最低缴费基数为 6,821元/月,上海为 7,384元/月,而两地的最低工资仅在 2,500–2,700元区间。这导致许多收入较低的劳动者即使实发工资不到缴纳基数,也必须按高额基数缴费,这显著加重了缴费的心理压力。况且单位缴纳部分本也基于员工劳动之对价,而且此部分缴费更是进入了社会统筹部分,与员工个人帐户无关。从利益相关性角度,此更加剧了低收入群的缴费障碍。

2)转移接续成本与信息不对称:跨地转移手续繁琐,材料多、时效长;不少人不了解“能否合并、怎么合并”,干脆不交。

3)外包、零工、平台就业等用工模式下,用人单位往往不愿或难以为员工足额参保,个人参保渠道有限。

六、多地参保与转移接续:可以合并计算(详解)

依据文件:国办发〔2009〕66号转发的《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》(下称“《暂行办法》”),自2010年1月1日起施行;适用于参加城镇企业职工基本养老保险的所有人员,包括农民工。

1)适用范围与基本原则

对象:所有参加城镇企业职工基本养老保险人员(含农民工),已按国家规定开始享受基本养老金的人员不再转移。

总体规则:跨省流动就业时,关系随人走;达到待遇领取条件时,各地缴费年限合并计算、个人账户储存额累计计算;未到退休年龄不得办理退保。

视同缴费年限:除特别规定外,均计入缴费年限。

2) 转移资金的构成与计算

个人账户储存额:

o 1998年1月1日之前:按个人缴费累计本息转移;

o 1998年1月1日之后:按计入个人账户的全部储存额转移。

统筹基金(单位缴费部分):以本人1998年1月1日后各年度的实际缴费工资为基数,按12%的总和转移;参保缴费不足1年的,按实际缴费月数计算转移。

解读:个人账户全额随人转;统筹基金按统一口径划转,体现“权责对等、随人结转”的制度安排。

3) 办理路径与时限(跨省)

1.在新就业地先建缴费关系→用人单位或本人向新参保地经办机构提出书面申请;

2.新参保地15个工作日内审核并向原参保地发出同意接收函;

3.原参保地收到同意接收函后15个工作日内办理转移手续;

4.新参保地收到关系与资金后15个工作日内办结,并及时通知用人单位或本人。

4) 特殊情形与年龄门槛(“4050”人员)

未返户籍地就业的:由新参保地办理;但男性满50周岁、女性满40周岁的,应在原参保地保留基本养老保险关系,并在新地建立临时缴费账户记录全部缴费;

再次跨省流动或在新地达到待遇条件时,临时账户全部本息转回原参保地或待遇领取地统一归集;

组织、人社部门批准调动且与调入单位建立劳动关系并缴费的,不受上述年龄限制,在调入地及时办理转移接续。

5) 待遇领取地的“10年规则”

在户籍所在地有关系的:由户籍地办理并发放待遇;

不在户籍地,在现关系所在地累计缴费满10年:由该地办理并享受当地待遇;

不在户籍地,且现关系所在地累计不满10年:将关系转回上一参保地中缴费满10年的地区办理待遇;

各地均不满10年:关系及资金归集至户籍所在地办理待遇。

综上,“全民交社保”并非新规,而是司法层面对既有强制性法律的再确认。通过统一司法尺度与明晰裁判规则,制度底线更加稳固。

在当下老龄化加速,出生率下降,缴费端结构偏弱的趋势下,《司法解释(二)》第十九条把“应缴必缴”落到执行端:约定不缴社保无效;单位未依法缴费时,劳动者可依法解除并请求经济补偿;单位事后补缴的,可要求返还补偿。这与社保的财政补助、政策调剂等多重手段一起,形成“征缴端—司法端—财政端”的闭环,倒逼企业把社保纳入“硬成本”,短期看加重了企业成本,但长期来说是巩固了社会平稳,保障了员工长期权益。

特别声明:本文仅代表作者个人观点,不代表大成律师事务所或其律师出具的任何形式的法律意见或建议。 如需转载或引用该文章的任何内容,请与我们取得联络,未经同意不得转载或使用。转载或引用时须注明出处。

相关律师