虚拟货币与Web3金融: 合规与刑事犯罪的边界

发布日期:2025-07-18

作者: 祝天剑 卢迪 施子涵

引言

在当前数字化时代转型的浪潮中,Web 3.0作为一个技术前沿的代名词,正在被社会公众所广泛讨论。Web 3.0其实是一个与Web 1.0(静态信息浏览)和Web 2.0(互动社交网络)相对的概念,其强调的是一种去中心化的网络操作模式,即数据和内容由互联网用户直接控制,而不是由根植于如支付宝、微信等中心化服务提供商控制。[1]区块链的本质是一种分布式账本技术,具有去中心化、不可篡改、透明等特点。在区块链的落地与应用场景中(例如跨境支付结算、政府与公共服务、版权和其他产权确权与资产化等),虚拟货币(或加密资产,后文统称“虚拟货币”)快速发展,不断在全球范围内被广泛接受和应用。

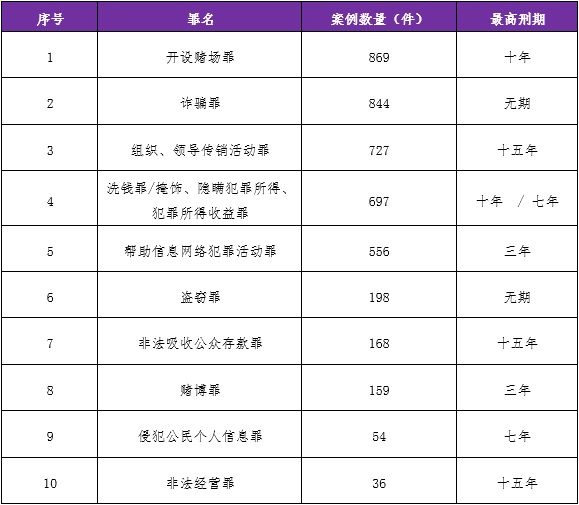

与此同时,由于虚拟货币存在匿名性、交易便捷性与去中心化的属性,部分市场主体打着金融与科技创新的幌子,以虚拟货币为工具开始进行洗钱、换汇、非法集资等犯罪活动。这些突破了我国刑事法律边界的行为也引起了司法机关的高度重视,每年中国境内起诉、审判、侦查的与虚拟货币相关的刑事案件日益增多。例如,根据相关专业文章[2]以及我们以“虚拟货币”“刑事”为关键词,在“中国裁判文书网”“北大法宝”案例库进行检索,发现自2017年以来,涉虚拟币相关的刑事案件已高达4123件。由此可见,与虚拟货币相关的刑事案件呈高发态势。因此,本文拟对虚拟货币的合规边界及其常见罪名的刑法规制进行初步探讨,旨在为不断“入圈”的Web 3.0节点和参与者提供有益参考。

一、我国对虚拟货币的合规边界法律规制

随着2008年的金融海啸,中本聪发表的一篇《比特币:一种点对点式的电子现金系统》(即比特币白皮书)横空出世,随后比特币挖矿(mining)系统和由此产生的比特币为代表的虚拟货币开创了Web 3.0和区块链具象化为虚拟货币的先河。2013年,Vitalik发表了《以太坊:下一代智能合约和去中心化应用平台》(即以太坊白皮书),以可编程的智能合约进一步延展了虚拟货币的想象空间和应用场景,使得区块链上自主创建token、执行合约代码成为可能。以太坊的诞生是2017年ICO爆发式增长的核心助推力,更掀起了随之而来全球ICO(“Initial Coin Offering”)的浪潮。

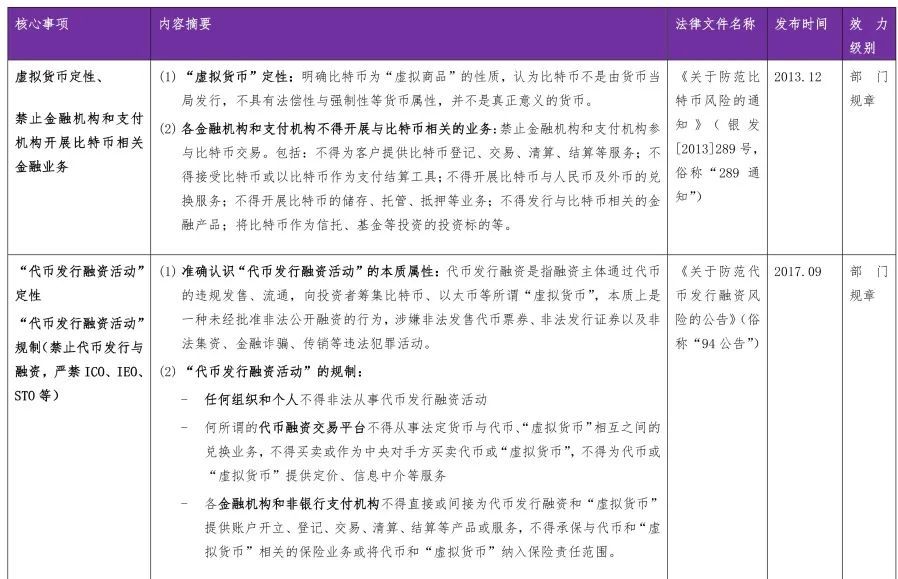

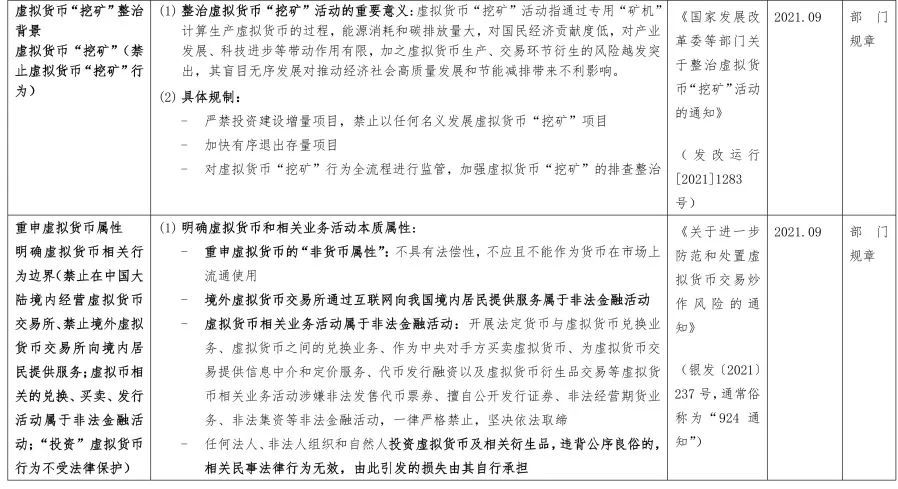

伴随ICO的井喷式增长、全球政策监管的收紧和虚拟货币全球二级市场行情暴跌,虚拟货币相关行为活动的合规边界引发了Web 3.0参与者的广泛关注。此后,Web 3.0领域的新兴概念(STO、IEO等)仍层出不穷,以及近年来更加多元的RWA项目,不同国家和地域对虚拟货币的挖矿、发行、融资等也出现了不同程度的监管、限制。就此,我们在下文的表格中也聚焦总结了我国就虚拟货币的行为定性、合规边界,以供Web 3.0参与者参考。

随着上述四份主要政策通知的陆续出台,我国已经为虚拟货币以及各项行为活动进行了定性,并为涉及虚拟货币相关的主要行为划定了合法与非法的边界,为Web 3.0领域的参与者划清了相对明晰的合规指引:

-禁止虚拟货币的发行与融资(ICO、IEO、STO等)

-禁止虚拟货币的“挖矿”活动

-禁止虚拟货币的交易所在中国大陆境内经营、禁止境内外交易所面向中国大陆用户开展服务

-虚拟货币的买卖、兑换等不受法律保护,若违反公序良俗则相关行为无效

中国虚拟货币监管文件的出台标志着 “全面禁止+分类管理” 的监管框架日趋成熟。据我们的观察和经验,因上述政策的出台、完善,Web 3.0(尤其是上述“禁止类”事项)项目的创业、运营逐渐选择出海至中国大陆之外发展。

但尽管如此,加之虚拟货币的链上行为的隐蔽性和跨法域监管的漏洞,为非合规行为提供了较大的寻租和套利空间,也为不少以虚拟货币或区块链为手段的犯罪活动提供了温床,具体详见我们下述章节的阐述与介绍。

二、涉虚拟货币犯罪的刑法规制

近年来,虚拟货币大量被用于实施违法犯罪活动,个案中涉及虚拟货币犯罪的表现形式亦各有千秋,对国家金融安全构成了严重挑战。我们以“虚拟货币”“刑事”为关键词,在“中国裁判文书网”“北大法宝”案例库中进行了检索,将涉虚拟货币犯罪相关的罪名列举如下:

据此,下文将选取涉虚拟货币犯罪案件中具有代表性的四个罪名,即非法经营罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、开设赌场罪展开分析介绍,并对相应行为的刑事风险进行提示。

(一)涉虚拟货币刑事犯罪一:非法经营罪

我国《刑法》第二百二十五条规定:“违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”实践中常见的涉虚拟货币非法经营犯罪活动主要包括以下两类:

第一类是利用虚拟货币进行外汇买卖的非法经营活动。

最高法、最高检《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条明确规定:“违反国家规定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。”在该类型行为模式下,行为人利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管,以虚拟货币为媒介,通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利,通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换,司法机关倾向于认为这一行为本质上属于变相买卖外汇。

例如,在“郭某钊等人非法经营案”[3]中,陈某国、郭某钊等人搭建“TW711平台”、“火速平台”等网站,以虚拟货币泰达币(USDT)为媒介,为客户提供外币与人民币的汇兑服务。换汇客户在上述网站储值、代付等业务板块下单后,向网站指定的境外账户支付外币。网站以上述外币在境外购买泰达币(USDT)后,由范某玭通过非法渠道卖出取得人民币,再按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币,从中赚取汇率差及服务费。最终法院作出判决,以非法经营罪分别判处郭某钊、范某玭有期徒刑五年、有期徒刑三年三个月。

第二类是利用虚拟货币进行支付结算的非法经营活动。

司法实践中,存在着行为人因交易虚拟币而被认定为非法从事资金支付结算业务,进而构成非法经营罪的案例。

例如,在“何某非法经营案”中,何某在某知名的虚拟货币交易平台上注册成为“商户”,租赁场地、招募员工,并利用亲友的名义注册多个账号和开设银行账户,开始从事虚拟货币“USDT”与人民币之间的兑换交易。其中,收购“USDT”的价格主要集中在6.85元左右,而出售“USDT”的价格多为7元左右,在行情出现剧烈波动时,差价则更大。经查,何某从他人处接收大量用于兑换业务的资金总额高达人民币6.09亿元。最终法院经过审理,认定何某构成非法经营罪,对其判处有期徒刑三年。[4]

需要指出的是,在学界已经就“限缩非法经营罪的适用范围,已成为当务之急”[5]达成共识的背景下,司法机关将上述买卖虚拟货币的行为认定为非法经营犯罪可能有待商榷。不过,上述判例的存在,尤其是在第一部分的政策性文件(例如924通知等)有明确合规边界指引的情况下,依然为虚拟货币持有者划定虚拟货币买卖的刑事红线、规避自身刑事风险提供了一定的参考依据。

(二)涉虚拟货币犯罪二:非法吸收公众存款罪

我国《刑法》第一百七十六条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。”

最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:“实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:……(八)以网络借贷、投资入股、虚拟币交易等方式非法吸收资金的;……”目前,涉及虚拟货币的非法吸收公众存款行为主要分为两大类:

第一类是诱使公众支付资金并提供“挖矿”服务。在该类行为模式下,行为人往往宣称某种虚拟货币具有较高的升值潜力,并且告知投资者可以付费购买挖矿服务,挖矿所获收益将定期支付至投资者在行为人开设的平台账户中。

例如,在“马某某非法吸收公众存款案”中,法院指出,马某某等人未经有关部门依法批准,借用合法经营形式吸收资金,其行为具有非法性特征;同时,马某某以点对点公司名义与客户所签订的设备买卖合同、托管合同本身并无实质性商品交易内容,客户作为资金提供者系以马某某所宣传的将来能够获取虚拟币收益为目的,马某某利用客户资金通过“挖矿”获取的虚拟币由点对点公司与客户进行分成,在此经营模式下,资金吸收方与提供方的行为方式具有融投资属性,以上特征及行为方式足以认定马某某的行为属于非法集资中的非法吸收公众存款。[6]

第二类是直接吸收公众手中所拥的虚拟货币。在该类行为模式下,行为人往往会设立投资平台,并对外宣称可存储主流虚拟货币理财,以高额回报向公众吸收虚拟货币。

例如,“林双宝、林振建、洪东健非法吸收公众存款案”中,行为人利用境外服务器设立“通证银行”平台,诱使他人将持有的虚拟货币存入“通证银行”平台,通过该方式吸收的虚拟货币价值人民币10067.4095万元。最终法院认定行为人以投资虚拟货币为名,以高额回报为诱饵向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大。其行为已构成非法吸收公众存款罪。[7]

值得一提的是,近年来,在社交媒体(例如QQ群、微信群或各类影音自媒体平台),不少行为人摇身一变成为宣称能“带单”投资虚拟货币的“老师”,若以承诺高收益、拉人头返利/空投等方式公开募集资金,此类行为利用社交媒体的传播性和隐蔽性,将“带单”吸收到的虚拟货币,非法归集到行为人在境外链上的Web 3.0钱包,再通过Web 3.0钱包将归集到的虚拟货币通过混币器等隐蔽手段将虚拟货币在境内外兑换、变卖、变现,这类行为突破了传统非法集资的场所限制,但法律对其定性(非法性、公开性、利诱性)并未放松,仍值得我们加以防范。

(三)涉虚拟货币犯罪三:洗钱罪

我国《刑法》第一百九十一条规定:“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

洗钱的本质在于为掩饰、隐瞒特定上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,将犯罪所得披上合法外衣。行为人利用将虚拟货币转换为其他资产的,具有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的本质特征,依然会被司法机关认定为洗钱犯罪行为。

例如,在“陈某枝洗钱案”[8]中,陈某枝将陈某波用非法集资款购买的车辆以90余万元的低价出售,随后在陈某波组建的微信群中联系比特币“矿工”,将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥,并将密钥发送给陈某波,供其在境外兑换使用。最终法院作出判决认定陈某枝犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金20万元。

(四)涉虚拟货币犯罪四:开设赌场罪

我国《刑法》第三百零三条第二款规定:“开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。”一般认为,赌博是指就偶然的输赢以财物进行赌事或者博戏的行为,而开设赌场则是行为人开设在其支配下供他人赌博的场所的行为。[9]

最高法、最高检、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》进一步规定:“利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的‘开设赌场’行为:(一)建立赌博网站并接受投注的;(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;(三)为赌博网站担任代理并接受投注的;(四)参与赌博网站利润分成的。”实践中,虚拟货币的身影大量出现于开设赌场刑事案件中。具体而言,常见的涉虚拟货币网络赌博平台主要包括以下两类:

第一类是专门从事合约交易的虚拟货币交易平台。如果相关交易平台以虚拟货币“永续合约”[10]交易为名,招揽投资者将自己的本金作为保证金,通过平台提供的杠杆(可能高达数千倍),按照虚拟货币的涨跌确定盈亏。这本质上依然是“押大小、赌输赢”,极有可能司法机关认定为披着交易外衣的赌博行为,进而相关平台亦可能被认定为赌博网站。

例如,在“陈**开设赌场案”中,纪某和雷某等人在“BKEX”平台合作开发的合约交易功能上线运营,用户通过下载安装“BKEX”app或登录www.bkex.com的网站页面,使用虚拟货币USDT进行充值,可选择BTC、ETH等不同虚拟货币币种的合约,下单交易金额,点击“买入开多(看涨)”或“卖出开空(看跌)”,并通过选择普通永续合约可添加1至100倍的杠杆、疯狂合约可添加125至1000倍,确认开仓后不可更改交易内容,永续合约无到期时间。“BKEX”平台设置有行情参考数据、强制平仓、撮合交易、平台对赌交易和代理返佣等功能。最终法院认定该案中的平台属于赌博网站,相关行为人构成开设赌场罪。[11]又如,“周*、江**等开设赌场案”中,法院将“星币全球”平台中的50倍USDT合约业务认定为开设赌场行为,进而判决行为人构成开设赌场罪。[12]

另外需要特别提醒的是,对于注册、参与上述博弈活动的玩家而言,如果其主观上以营利为目的(即具有通过在赌博活动中取胜进而获取财物的目的),客观上以赌博为业(即将赌博作为职业或者兼业),则可能涉嫌构成赌博罪。

第二类是接受虚拟货币投注的传统网络赌博平台。近年来,我国对赌博犯罪的打击力度不断提升。由于虚拟货币具有去中心性、匿名性的特点,相关网络赌博平台为了逃避监管,开始接受赌客以虚拟货币作为赌注。

例如,在“高晓东开设赌场案”中,涉案的零点公司运作所运作的平台中均设置有十几种以虚拟货币投注的赌博游戏,参赌人员可通过微信、支付宝、银行卡转账等官网充值、在网吧购买“零点棋牌”充值点卡等方式充值、购买虚拟货币用于网络赌博(比例是100元人民币兑换200万虚拟货币),参赌人员可通过赌博网站平台内游戏房间设置的虚拟货币转移功能,将投注使用的虚拟货币与人民币进行双向兑换交易,实现赌资结算。[13]

总结

去中心化的Web 3.0时代已经悄然来临,在区块链技术革新与应用创新不断在全球涌现的浪潮下,如何认定虚拟货币以及虚拟货币相关行为的法律属性、如何查处和防范涉虚拟币相关的犯罪问题已然成为了摆在司法和行政机关面前一道亟待解决的难题。而对于Web 3.0的每一位参与者,如果一心想利用虚拟币去中心化、匿名性、难以篡改等特征实施犯罪活动,钻法律的漏洞,有再多的合规建议也难以阻却犯罪。另一方面,如何在该背景之下,合规参与Web3.0活动、如何树立法律风险防控意识,值得我们深切关注。敬畏与尊重法律,顺应与拥抱属地政策,才是Web3.0参与者最好的合规与“共识”。

Web 3.0全方位的合规与刑事业务展望

相较于传统市场,Web 3.0因自身去中心化、全球化的属性,使得Web 3.0、区块链领域的法律服务既需要对法律行业丰富的执业经验与案件积累,也需要对Web 3.0、区块链等领域有深厚的行业洞察,这使得Web 3.0的法律服务天然涵盖常年法律顾问、专项合规与咨询等涵盖民事、商事、刑事的全方位法律服务,更取决于区块链上智能合约、代码执行、区块链技术的全方面统筹与理解。

Web 3.0合规业务,应基于Web3.0的法律关系的深刻理解为出发点。因此,我们专注于为Web3.0领域提供系统性法律解决方案,致力于在合规框架内推动行业可持续发展,并持续探索新兴技术与法律交叉领域的创新实践,从Web 3.0业态的深入理解切入,提供Web 3.0行业的合规咨询、虚拟货币所涉资产的纠纷、解冻、变现的全流程纠纷与咨询、诊断、体检、防范,以及刑事辩护、刑事控告领域全方面的法律服务。

得益于Web 3.0行业的蓬勃发展和我们对前沿内容的深入观察与参与,我们此后也将进一步发布系列研究文章,敬请期待。

[1] 《五分钟成为全球最懂Web3的10%的人》,载“波导说商业”公众号2024年6月15日版。

[2] 田扬畅、付顺顺:《虚拟货币犯罪实证研究———以中国裁判文书网 367 个判例为样本》,载《浙江警察学院学报》2021年第10期

[3] 最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例之二

[4] 参见《交易虚拟币流水达140亿元!此类利润,绝对不可图谋!》,载“重庆金融安全卫士”公众号2024年7月17日版。[5] 祝天剑:《非法经营罪之法教义学限缩》,载《法律适用》2022年第3期。

[6] 参见上海市宝山区人民法院(2021)沪0113刑初1421号刑事判决书。

[7] 参见浙江省泰顺县人民法院(2020)浙0329刑初136号刑事判决书。

[8] 最高检、央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例之三

[9] 参见张明楷:《刑法学(第六版)》,法律出版社2021年版,第1414—1416页。

[10] 区别于传统期货合约(都有到期交割日),永续合约没有交割日,可以持仓到永远。

[11] 参见湖南省平江县人民法院(2024)湘0626刑初620号刑事判决书。

[12] 参见吉林省白山市中级人民法院(2022)吉06刑终33号刑事裁定书。[13] 参见陕西省榆林市榆阳区人民法院(2021)陕0802刑初722号刑事判决书。

相关律师