商事调解的制度发展与实践困境

发布日期:2025-08-20

作者: 陈胜 洪浩熠

一、引言

《中华人民共和国商事调解条例(公开征求意见稿)》(下称《条例》)于2025年5月27日发布,此后国际调解公约签署仪式于5月30日在香港举行。共有33个国家的代表签署《关于建立国际调解院的公约》(下称《公约》),成为国际调解院创始成员国。

商事调解作为一种高效、灵活且具有保密性的纠纷解决方式,在国际社会中受到广泛关注。《条例》的发布以及《公约》的签署,标志着我国商事调解制度建设迈出了重要一步。本文将从商事调解发展历程,结合《条例》具体内容,展望商事调解发展前景,提出面临的挑战。

二、商事调解在中国的发展

(一)制度建设

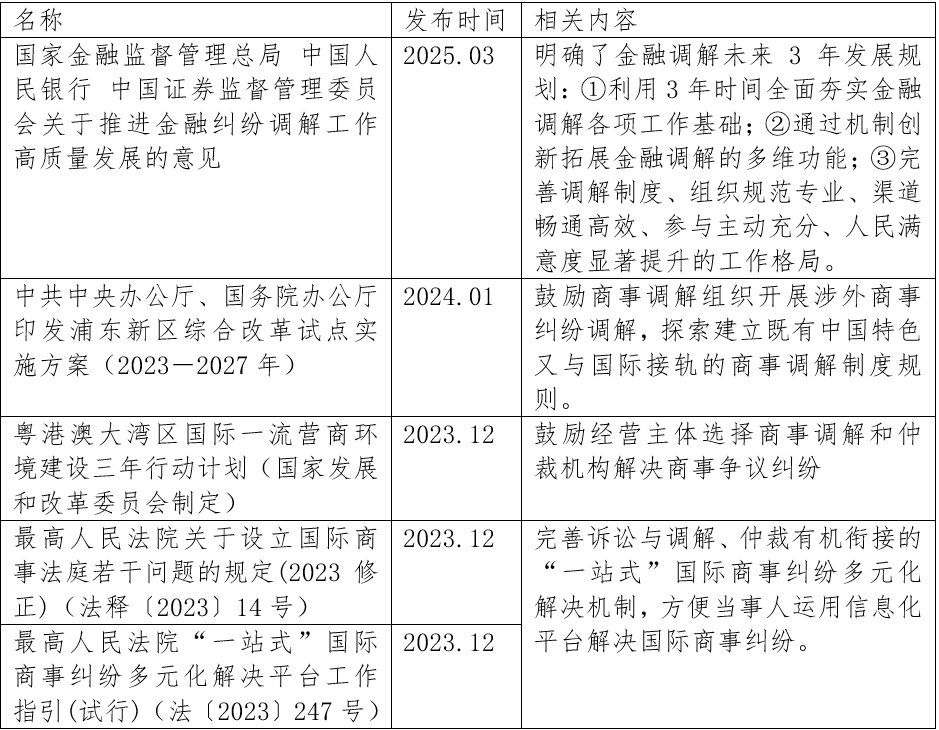

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》,对调解制度改革作出部署,强调要健全国际商事调解制度。国务院办公厅关于印发《国务院2024年度立法工作计划》的通知(国办发〔2024〕23号),把《商事调解条例》作为预备项目列入其中,以加强对商事调解工作特别是涉外商事调解工作的指导,持续推动完善商事调解制度规范。

表1-1 国家层面的商事调解相关文件

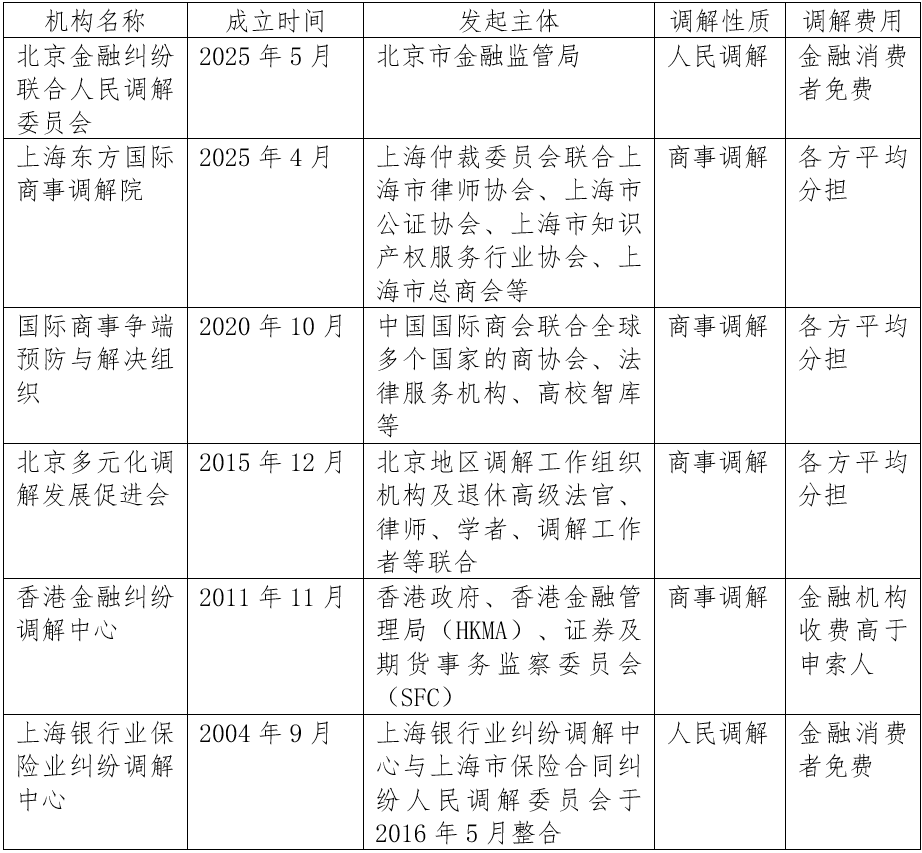

(二)机构设立

商事调解机构主要分为由社会力量运营的民办非企业单位性质机构和商会协会等设立的事业单位性质机构,以及自然人和法人设立的个人独资企业性质、有限公司性质以及股份公司性质的机构。

根据民政部“全国社会组织信用信息公示平台”数据显示,截至2023年底国内已登记的民办非企业单位性质的商事调解组织约200余家,在2023年至2024年间,新设立的商事调解组织达306家。

行业协会、商会设立的商事调解机构包括中国国际贸易促进委员会调解中心及其各分会的调解中心、中华全国工商业联合会设立的调解组织以及其他行业协会、商会下属的调解组织。虽然该类型的调解组织数量远低于由社会化力量举办并运行的商事调解组织,但由于行业协会、商会在各自领域内影响力巨大、并且具有专业性,因此在解决行业内案情复杂、金额较大且社会影响广泛的商事纠纷中起着不可替代的作用。

其他性质的商事调解组织包括个人独资企业、有限公司和股份公司类型。目前存续的个人独资企业性质的商事调解组织共9家,有限责任公司性质的商事调解组织共 35 家,股份有限公司性质的商事调解组织仅1家。

各商事调解组织积极尝试并推广了一系列创新机制,如联合调解机制通过组织多方参与调解,为复杂商事争议提供更具针对性的解决方案;调解与仲裁相结合的模式则打通了调解与仲裁的壁垒。

(三)商事调解与人民调解

“商事调解”是指自然人、法人和非法人组织之间因商事争议,自愿在商事调解组织和商事调解员主持下友好协商解决纠纷的活动。而“人民调解”是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法,促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议的活动,不收取任何费用。二者在适用范围、调解主体、调解员以及价值追求等方面存在差异:

适用范围上,商事调解主要适用于商事领域发生的纠纷或争议,包括贸易投资、金融、运输、房地产、工程建设、知识产权、技术转移、数据流通等领域因商事关系所引起的争议。人民调解的适用对象则是关于人身、财产权益和其他日常生活中发生的纠纷。

调解主体上,商事调解由商事调解机构主持进行,商事调解员通常具有法律、经济、金融等相关专业背景,并具备丰富的商业经验或法律实务经验。而人民调解的实施主体是基层群众性自治组织设立的人民调解委员会,通常指村民委员会、居民委员会设立的人民调解委员会,依托基层群众性自治组织开展调解工作。

三、《条例》主要内容

(一)明确调整范围与适用对象

《条例》明确了商事调解的适用范围,将其限定在贸易、投资、金融、运输、房地产、工程建设、知识产权等商事领域。这一规定有助于避免商事调解与其他纠纷解决方式的混淆,确保商事调解的专业性和针对性。同时,条例对商事调解组织的定义也进行了明确,强调其非营利法人的性质,为调解机构的设立和运营提供了清晰的法律依据。

(二)规范调解机构设立与运营

《条例》对商事调解组织的设立条件、登记程序、内部管理等方面进行了详细规定。要求设立商事调解组织需符合相关条件,并在司法行政部门登记。这一规定有助于规范调解机构的市场准入,提升调解机构的整体质量。《条例》还要求调解机构建立内部管理制度,公开调解规则、调解员名册、收费标准等信息,增强调解机构的透明度和公信力。

(三)强化调解员资质与管理

调解员的专业素质和职业道德是商事调解成功的关键。《条例》对商事调解员的专业知识和工作经验进行了明确规定,要求通过培训考核。《条例》还规定了调解员的回避制度和保密义务,确保调解过程的公正性和保密性。

(四)完善调解程序与效力

《条例》对调解申请、调解员选定、调解方式、调解期限、调解终止等调解程序作了详细规范,为商事调解的顺利进行提供了明确的操作指引。《条例》还明确了调解协议的效力,当事人可以依法申请司法确认、仲裁裁决或公证执行,增强了调解协议的执行力。

(五)支持涉外商事调解发展

《条例》特别强调了对涉外商事调解的支持,鼓励商事调解组织提升国际竞争力,开展涉外商事调解活动,并允许境外商事调解组织在自由贸易试验区、海南自由贸易港设立业务机构。

四、商事调解面临的挑战

(一)调解机构服务收费较高

商事调解机构的运营成本直接传导至服务定价。高端调解机构(尤其涉外商事领域)普遍采用 “调解员小时费率+机构管理费” 的收费模式,资深调解员服务费可达3,000–8,000元/小时,综合成本显著高于基层法院诉讼费用。例如上海地区商事调解机构对标的额500万元的案件平均收费近10万元,而同等标的诉讼费仅4.68万元。这种经济壁垒导致中小企业被动选择传统诉讼渠道,削弱了调解制度普惠性改革的初衷。

(二)调解前置影响维权

《最高人民法院关于深化人民法院一站式多元解纷机制建设推动矛盾纠纷源头化解的实施意见》及《上海市高级人民法院 上海市司法局关于深化探索实行调解程序前置工作的若干意见》等文件的出台标志着我国正在逐步探索建立“调解前置程序”。此举虽可分流法院案件压力,但应注重对《民事诉讼法》第13条“当事人自愿原则”的保护。实践中,强制调解前置可能导致延误证据及财产保全时机、损害程度加剧等影响。

(三)调解协议执行障碍

国内执行层面:调解协议需经司法确认方具强制执行力。但债务人常滥用异议权拖延程序,例如《长三角法院司法协作白皮书(2024)》中提到,2023年度长三角地区商事调解协议司法确认案件中,债务人提出异议的案件占比超过三分之一,主要以“调解程序违反自愿原则”为由申请撤销确认。跨省执行中,地方保护主义仍导致 “确认易、执行难”的现象。

国际执行层面:中国虽然已经签署《新加坡调解公约》,但尚未根据《中华人民共和国缔结条约程序法》第七条[1]完成国内批准程序,境内机构出具的调解协议在156个缔约国(包括欧盟、美国、新加坡等主要贸易伙伴)直接执行存在困难。企业需在目标国重新申请司法审查,导致执行周期及成本增加。

五、商事调解的国际经验与借鉴

(一)国际商事调解的发展趋势

多元化与专业化:国际商事调解机构不断拓展调解领域,涵盖贸易、金融、知识产权等多个专业领域。调解员的专业背景也日益多元化,包括律师、法官、行业专家等。

信息化与数据化:线上调解平台逐渐普及,调解机构通过建立信息化系统,实现调解申请、调解过程、调解协议签署等环节的信息化,提高了调解效率和便利性。

国际化与跨境合作:国际商事调解机构之间的跨境合作不断加强。通过签订合作协议、共享调解资源、开展联合培训等方式,提升调解机构的国际影响力和竞争力。

(二)国际商事调解机构的运营模式

美国:美国的商事调解机构以市场化运作为主,调解机构通过收取调解费用维持运营。调解员多为律师、退休法官等专业人士,具有丰富的调解经验和专业背景。

新加坡:新加坡国际调解中心(SIMC)是全球知名的商事调解机构。SIMC依托新加坡的法律体系和国际金融中心地位,提供高效、专业的调解服务。SIMC的调解程序灵活,调解员具有国际影响力,调解协议在国际上具有较高的执行力。

香港:香港国际调解院(HKIMI)在商事调解领域具有独特优势。HKIMI的调解员多为香港本地的法律专家和行业精英,熟悉国际商事规则和惯例。HKIMI的调解程序注重保密性和灵活性,调解协议在国际上具有较高的认可度。

(三)国际经验对我国的启示

提升调解员专业素质:借鉴国际经验,我国应进一步提升调解员的专业素质。通过加强培训、考核和认证,确保调解员具备丰富的专业知识和实践经验。

推动调解机构国际化:鼓励调解机构开展跨境合作,提升国际影响力。通过引进国际先进的调解理念和经验,提升我国商事调解的整体水平。

加强信息化建设:推动调解机构信息化建设,建立线上调解平台。通过信息化手段,实现调解申请、调解过程、调解协议签署等环节的线上化,提高调解效率和便利性。

六、上海自贸区先行先试

在《条例》出台前,上海市第十六届人民代表大会常务委员会第十七次会议于2024年11月28日通过了《上海市促进浦东新区商事调解规定》(以下简称《规定》),在商事调解制度建设方面进行了诸多创新探索,为全国商事调解立法提供了宝贵经验,包括允许境外商事调解组织在临港新片区设立业务机构,开展涉外商事调解活动等。为境外调解机构进入内地市场提供了便利,有助于吸引更多的国际商事纠纷选择在上海进行调解。此外,上海还鼓励商事调解组织建设信息化设施,实现线上调解,提高了调解效率和便利性。

在上海自贸区可尝试商事调解与临时仲裁相结合。临时仲裁具有程序简便、高效、专业性强的优势,能够根据当事人的需求灵活调整。二者结合,可以在调解过程中引入仲裁的约束力,确保调解结果的可执行性;同时,仲裁过程中也可以借助调解的方式,降低对抗性,提高纠纷解决的效率和满意度。

在调解机构设立方面,《规定》对商事调解组织的住所、法定代表人、业务范围、章程等进行了详细规定,要求调解组织具备规范的名称和必要的组织机构。在运营方面,要求调解组织向社会公布调解规则、调解员名册、案件数量等信息,增强了调解机构的透明度和公信力。同时,上海还规定调解组织可以收取合理费用,但需公开收费标准,保障了当事人的知情权和选择权。

七、结语

《条例》的发布与国际调解院的建立是中国商事调解制度发展的里程碑,标志着我国商事纠纷解决机制实现了从“规则跟随”到“制度创新”的历史性跨越。但实践中仍面临收费过高、维权延误、执行困难等诸多挑战。破解之道在于优化成本结构、坚守程序自愿、打通执行堵点,同时深化自贸区线上调解与调仲结合等创新试验,将商事调解转化为优化营商环境的核心竞争力,实现从制度创新到机构治理的升华。

[1] 《中华人民共和国缔结条约程序法》第七条:条约和重要协定签署后,由外交部或者国务院有关部门会同外交部,报请国务院审核;由国务院提请全国人民代表大会常务委员会决定批准;中华人民共和国主席根据全国人民代表大会常务委员会的决定予以批准。

特别声明:本文仅代表作者个人观点,不代表大成律师事务所或其律师出具的任何形式的法律意见或建议。 如需转载或引用该文章的任何内容,请与我们取得联络,未经同意不得转载或使用。转载或引用时须注明出处。